1.

Adolescence, la serie del momento, produjo una verdadera fiebre que despertó indignaciones, perplejidades, pases de factura y sobreanálisis. Inventó novedades y azuzó todas las culpas adultas posibles. Pero sobre todo, generó una conmoción y un pánico entre quienes son padres pocas veces visto.

Todos estas reacciones están cosidas a una idea: tenemos que entender muy bien “el mundo juvenil” —la manósfera, internet, los grupos de pares— porque allí está la clave de lo que nuestros adolescentes hacen o pueden llegar a hacer. Develar este misterio cultural parecería ser crucial para encontrar una solución que, con cierta ilusión, muchos ubican en la escucha, en la compañía, en la mesa familiar, en la escuela.

Partamos de un acuerdo básico: no todas las personas expuestas a la misma socialización, a los mismos estímulos, a una misma “cultura” —pongamos, un discurso de odio— llegan a matar a otros o a sí mismos. Además de lo social, hay una singularidad y una intimidad irreductible que tiene que ver más con lo psíquico, y hasta con lo neurológico, cuya especificidad es insoslayable. Existe un intermezzo entre ambos polos, y puede haber más o menos distancias entre contexto social y acción individual. A veces pueden estar muy muy pegadas —esto sucede cuánto más fundida y atada está la subjetividad a los sentidos, valores y reglas del grupo— y en otras puede existir una mayor distancia.

Es cierto: no todas las personas expuestas a ciertos tipos de socialización van a llegar a matar o matarse pero, aún sin llegar a eso, le van a pasar muchas otras cosas “gracias” o “debido a” ese contexto, para bien y para mal. El punto es qué elementos de ese mundo social realmente importan.

2.

Era 2001, yo arrancaba los veintis y mi vida estaba centrada en dos cosas: los varones que me gustaban (en general, de a uno por vez) y la Sociología, que estudiaba con devoción y por la que gastaba cada peso que mis viejos de clase media conurbana me daban. Con lo primero, no daba pie con bola. Por varias razones, no manejaba ni los códigos de la conquista ni del auto cuidado (“orgullo” le decíamos por entonces), ni tenía el don de distinguir qué chico tenía algo interesante para ofrecer y cuál sólo me iba a querer coger. Tuve suerte: pude divertirme, pude experimentar con cualquiera sin que eso me costara un abuso, y fui muy desafortunada porque me enamoraba de todos y siempre tenía un amor no correspondido que me rompía el corazón. Esto último me tomó por completo y me llevó a mi primera psicoanalista a mis 19 años, así que “patologicé” mi vida sexo afectiva más temprano que tarde.

Mientras tanto, la facultad me seguía dando placer intelectual, cosas sorprendentes, amigos, cafés, puchos y nuevas fiestas donde conocer al próximo amor imposible. La vida era así, estaba plagada de frustraciones y altibajos en la autoestima pero también de buenas notas en los parciales, diversión y responsabilidades. Tenía amigos que estudiaban económicas cuya ilusión era llegar a ser gerente de alguna empresa, tenía amigos músicos o artistas plásticos que soñaban con grabar discos o hacer muestras. A algunos les importaba la guita, a otros el reconocimiento o mostrar su arte, a otros las dos cosas. La mayoría no veníamos de familia adinerada ni teníamos el futuro asegurado. Pero hacíamos con entusiasmo porque tenía sentido para nosotros.

Entonces llegaron mis primeras prácticas haciendo trabajo de campo: un censo de vivienda y estructura socio ocupacional de la villa más grande de la Ciudad, un proyecto ambicioso porque el conocimiento previo sobre esa población era cero. Debuté metiéndome en los pasillos y casillas de la villa —elegidas al azar como marca el rigor metodológico— para golpear las manos, llenar un cuestionario larguísimo y hablar con la gente. El barrio estaba muy picante en 2001 y yo no era muy consciente de lo peligroso que era hasta el día en que unos muchachos sacaron unas pistolas y nos invitaron amablemente a contar qué mierda hacíamos ahí.

Pasaron 24 años de eso, y me acuerdo sólo las historias de algunos pocos hogares. Una mañana de sábado llegué a una casilla totalmente enrejada, incluido el techo del patio, del que colgaban, como monos, dos niños que me saludaban. Me atendió una mujer, aceptó contestar: jefa de hogar, empleada del sector formal, enfermera (una high class del barrio, digamos). Los niños eran realmente molestos, estaban aburridos. Ella señaló las rejas y se disculpó: “Los tengo así porque se me escapan a la calle. Y si están en la calle, listo, los perdí”. El más grande tendría seis años.

Perder a los varones jóvenes es un riesgo que existe desde siempre para las familias de sectores populares del sur global, como se dice ahora. Un colega mexicano, José Manuel Valenzuela, habla de juvenicidio para nombrar la magnitud de la pérdida de la vida de los jóvenes que son, mayormente varones pobres. El narco, desde México hasta Argentina, la violencia policial, el paramilitarismo (es decir, el reclutamiento forzado u obligado por la pobreza de grupos de “autodefensa”), las pandillas, y diversos tipos de desapariciones estatales son las causas del juvenicidio. Y la otra cara: el encierro y las vidas que se pudren adentro de cárceles y reformatorios, los suicidios y la muerte derivada de las adicciones.

Es la exclusión económica lo que hace de modo directo y brutal que ser joven, varón y pobre sea a matar o morir. La exclusión no aparece siempre de modo extremo: una mujer empleada del sector formal, que todos los días puede poner un plato de comida en la mesa y enviar a los hijos a la escuela, tampoco está exenta de perderlos si es que el contexto en que se crían está en la calle.

Para estos jóvenes, la calle es un lugar donde hacerse hombre. El reclutamiento para el narco, las pandillas, el paramilitarismo vienen con un combo identitario y, desde ya, patriarcal. No se trata sólo de llenar la panza, ni siquiera de tener cosas. El reconocimiento y el devenir sujeto se da a partir de una masculinidad fuerte, violenta, pilla, que se materializa en la posesión de mujeres, dinero, y capacidad de dominio: ser alguien para un grupo. La calle, el narco, la pandilla, el batallón da todo eso a los jóvenes varones que matan o mueren en un contexto en el que la riqueza es un anhelo pero la exclusión una realidad que se impone. Reconocerse y morir: en manos de otros varones. Matar: a sus machos rivales y a las mujeres que no pueden tener. El femicidio está anclado a este engranaje juvenicida.

Quien haya leído hasta aquí quizás crea que mi argumento es otro de los tantos que recalca la supuesta hipocresía de la clase media. Hace años que el sistema mata a los varones jóvenes o los transforma en asesinos y femicidas, pero sólo cunde el pánico de modo masivo cuando matar o morir parece una posibilidad real de un adolescente de clase media, educado amorosamente y criado con apego y juguetes Montessori. Prometo que no es por ahí —yo también estoy harta de ese sermoneo predecible— y las conexiones que propongo tienen sentido.

¿Qué tienen que ver las pandillas y el narco con nuestros adolescentes de clase media? Un montón. Y con nosotros, los adultos, también.

3.

La calle online es cada vez más grande y con más guaridas. Y si bien es cierto que está lleno de conocimiento científico, arte, creatividad, activismo y solidaridad, el contenido violento y/o delirante que es posible consumir sin parar es prácticamente ilimitado. No se trata sólo de la manósfera —es decir, las comunidades que desparraman doctrinas misóginas, machistas, victimistas y hasta delictivas— lo que está hoy a un clic de los chicos. Desde hace muchos años que podemos ver a ISIS pasar por encima a un prisionero con un tanque de guerra o ahogar personas encerradas en jaulas sin que haya mayores escándalos, o a un soldadito narco mexicano siendo decapitado en la selva. A un clic hay porno de toda clase, sexo irreal o ilegal, consentido o no, cuerpos irreales, orgasmos irreales. Pero también teorías conspirativas de todo tipo sobre la salud, la nutrición, la política y hasta el funcionamiento del sistema solar. Influencers y Youtubers autodidactas que creen descubrir verdades ocultas y cuyos videos reveladores se comparten sin parar: que el franquismo no fue tan malo porque hizo mucha obra pública, que las vacunas tienen efectos que los laboratorios ocultan, que las enfermedades son emociones mal gestionadas, que el machismo tiene una base biológica y natural que lo fundamenta, que los judíos quieren conquistar la Patagonia, que los inmigrantes cada día son más, que la culpa de no ser hombres deseables la tiene el feminismo, entre otras verdades locales y globales.

Hace mucho que entrevisto jóvenes varones (y no tan jóvenes) y entre sus referentes políticos, económicos y hasta espirituales no hay un sólo personaje que no sea un influencer convincente pero con credenciales de prestigio muy dudosas en el mundo real, sea en la academia, en el arte o en los negocios que producen valor. No hay artistas, no hay docentes, no hay pares.

Los adolescentes están expuestos no sólo a ciertos estímulos visuales y neuronales si no que consumen todo este contenido y lo asumen real, porque la calle online tiene sus propias reglas de validación del “conocimiento” y la identidad. Allí, son bullies o son bulleados. Están expuestos a la humillación y el escarnio público en sus escuelas, clubes o grupos de amigos. Devienen ludópatas —los números son cada vez más escalofriantes—, caen en estafas y en desilusiones porque muchos creen ciegamente en lo que sus gurúes o comunidades referentes les dicen. Y es así que la calle online deviene una calle más con efectos totalmente reales.

No hay una pizca de exageración en todo esto ni evidencias que permitan suavizarlo un poco, todo lo contrario. El daño neurológico, en la salud mental y hasta en la salud visual que tiene la calle online tiene cada día más evidencia, más sólida. Algún día, si no es hoy, vamos a preguntarnos qué nos pasó para dejar a los niños y jóvenes expuestos a todo esto, un territorio para el que no están preparados para habitar de ninguna manera, porque no hay manera de hacerlo. Las escuelas desbordan de problemas de salud mental, ansiedad, diagnósticos de diferentes trastornos del desarrollo, bullying y ludopatía. No voy a citarlos, pero para cada una de las cosas que nombro hay una estadística o un estudio que lo confirma con datos abrumadores y descripciones detalladas de sus efectos. Quizás algún día, si no es hoy, también vamos a preguntarnos qué clase de ingenuidad omnipotente nos volvió capaces de autoconvencernos de que alcanza con charlar, estar cerca, mostrar, guiar, “acompañar” para evitar el daño de este combo infernal.

4.

A los jóvenes varones de clase media no los excluyó el empoderamiento de sus pares mujeres, el feminismo y sus “malos modos” o sus pocas ganas de charlar bien y entenderse entre todos. La construcción de una masculinidad indeseada, victimizada, que se siente irrelevante o despechada y se vuelve violenta no coincide “sólo” con la cuarta ola feminista. Coincide, sobre todo, y es producida, sobre todo, por una etapa del capitalismo en la que la precarización de las condiciones de vida de las juventudes y la inestabilidad como horizonte se volvió brutal.

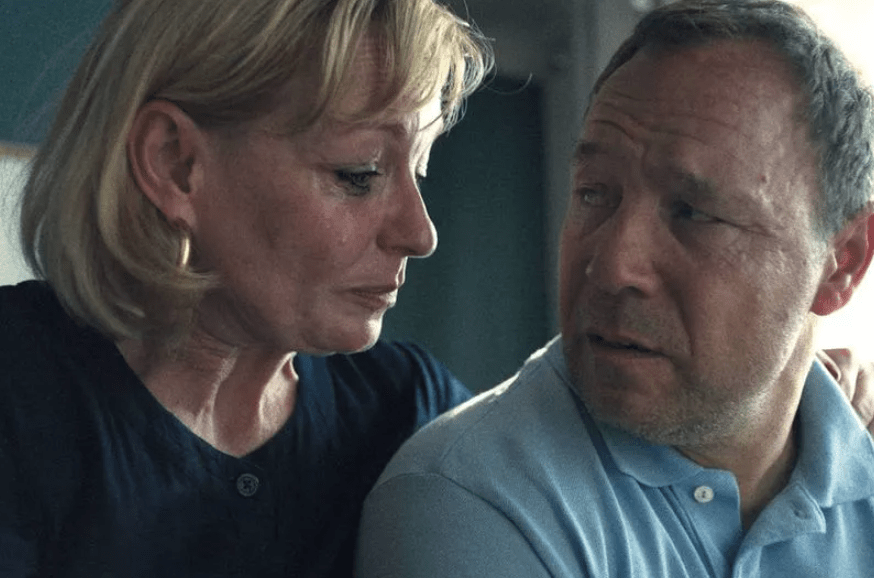

El chalecito y la camioneta del papa de Jamie en Adolescence, la serie del momento, son una verdadera utopía para gran parte de los varones jóvenes, aún los que sí tienen posibilidad de estudiar, progresar, ascender. Los sueldos promedio de los jóvenes de clase media global no alcanzan para acceder a una vivienda, a veces, ni siquiera alquilada. En España, 1500 euros es el promedio del sueldo joven (aún con formación) mientras que alquilar cuesta 800. En Argentina, los jóvenes tienen los empleos más precarios y mal pagos. Al mismo tiempo, mucho del trabajo que produce valor pero paga basura se disfraza de libertad de movimientos, home office y elegir horarios. Vivir al día y trabajar por el día se convierte en deseable.

Las expectativas de éxito y reconocimiento cambiaron muy rápido. Hace no demasiado tiempo, todos querían ser programadores, crear video juegos, emprender o inventar algo nuevo. Hoy, esas expectativas ya no funcionan tanto. Son las apuestas, el trading, las “inversiones” y un conjunto de actividades cada vez más fantasiosas y con poco anclaje en lo material las que aparecen como modelo de éxito masculino. Gino Tubaro, el joven que inventó prótesis de bajo costo para niños con discapacidad o Mateo Salvatto, un precoz desarrollador de aplicaciones, casi niño prodigio, CEO y speaker seducen más a las abuelas que a los adolescentes, que probablemente ni los conozcan.

El patriarcado y la misoginia se montan sobre lo que el mercado hace. Son solidarios con él. No estoy diciendo que son irreductibles o que uno es un epifenómeno del otro, sino que son muy complementarios. La manósfera es una manera de potenciar y tramitar —también— la exclusión, la precariedad y los efectos en la subjetividad, adjudicando al feminismo y a las mujeres aquello que el mercado les viene retaceando. Las redes ofrecen victimización, resentimiento y misoginia, al tiempo que deseos intensos, soluciones fantasiosas y modelos de masculinidad en exitosas caricaturas. El mercado y la vida material no son sólo dinero: es la contribución y la realización de volver al mundo útil, bello o valioso porque hemos intervenido en él y desde ahí volvernos sujetos reconocidos y reconocibles. De esto, sobre todo, están excluidos en distinta escala muchos jóvenes varones.

5.

Parece obligado, a esta altura, referir al “cómo salimos”. No tengo respuestas, apenas tengo algunas ideas bastante obvias. La primera es que no son sólo los adolescentes los que se creen cualquier cosa que ven y escuchan en internet, también sus padres. La otra es la relación con la calle. Hace unos meses, la consultora Sentimientos Públicos mostró que en la Ciudad de Buenos Aires, sólo un 34% de los niños entre 9 y 12 años tiene permiso para manejarse de modo autónomo en la calle, como ir a la escuela, a alguna actividad o jugar en la plaza. Los padres, literalmente, los sacamos de ahí, les pusimos rejas. Pero los metimos o se metieron en otra que es muy peligrosa. Dicho en términos simples: los niños y adolescentes no pueden estar un segundo más en la calle online y esta es la única solución posible.

No hay que acompañarlos a ningún lado con las palabras, no necesitan eso. Necesitan las palabras para otra cosa, en todo caso, pero no hay presencia ni buena compañía que pueda contrarrestar el daño que causan redes y plataformas en las neuronas, en los ojos y en las psiquis de los chicos por su mera operatoria. Cambiar el modo en que funciona el capitalismo local y global, las oportunidades reales que les ofrece, es un toque más complicado. Sigamos, también, con eso en mente.

Marina Larrondo es Investigadora Adjunta del CONICET en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (UNTREF). También Socióloga, Magíster en Educación y Doctora en Ciencias Sociales. Investiga sobre Jóvenes y activismo, y sobre Política en la Escuela Secundaria. Enseña en el Profesorado de Sociología de la UBA y trabaja en temas de Currículum y Enseñanza en la Escuela Media. Es autora de La suerte de tu lado (El gato y la caja)

Deja un comentario